Peut-on prévoir la météo à 15 jours ? Ce que disent les modèles et les experts

À l’approche des vacances ou d’un événement important, on aimerait tous connaître la météo quinze jours à l’avance. Mais jusqu’où peut-on vraiment faire confiance aux prévisions ? On démêle le vrai du faux sur la fiabilité des prévisions météo à 15 jours, avec l’éclairage des scientifiques et des exemples concrets en France.

Comment fabrique-t-on une prévision météo ?

Avant toute chose, il est important de rappeler comment sont effectuées les prévisions météo.

Prévoir le temps, c’est d’abord mesurer l’atmosphère en temps réel grâce à un réseau mondial d’observations :

- Des satellites cartographient les nuages, la température de surface des océans et la couverture neigeuse.

- Des stations au sol mesurent la température, l’humidité, le vent et la pression.

- Des ballons-sondes analysent les couches hautes de l’atmosphère, tandis que des bouées océaniques surveillent la mer.

Toutes ces données sont ensuite intégrées dans des modèles numériques de prévision : des programmes informatiques gigantesques qui résolvent, seconde après seconde, les équations de la dynamique des fluides et de la thermodynamique appliquées à l’air.

Ces calculs, effectués sur des supercalculateurs parmi les plus puissants au monde, simulent l’évolution de l’atmosphère à l’échelle planétaire.

Le résultat n’est pas une simple « image du futur », mais un scénario basé sur l’état actuel de l’atmosphère et sur les lois physiques. Plus les données initiales sont précises et plus la période étudiée est courte, plus la prévision est fiable.

Peut-on prévoir le temps sur 15 jours ?

L’atmosphère est un système chaotique : de minuscules différences dans les conditions initiales peuvent provoquer, au fil des jours, de grandes divergences dans les résultats.

C’est le fameux effet papillon, théorisé par Edward Lorenz : le battement d’ailes d’un papillon au Brésil pourrait, en théorie, influencer la formation d’une tornade au Texas.

En météo, cela signifie qu’une erreur infime dans la mesure de la température, du vent ou de l’humidité se multiplie dans les calculs.

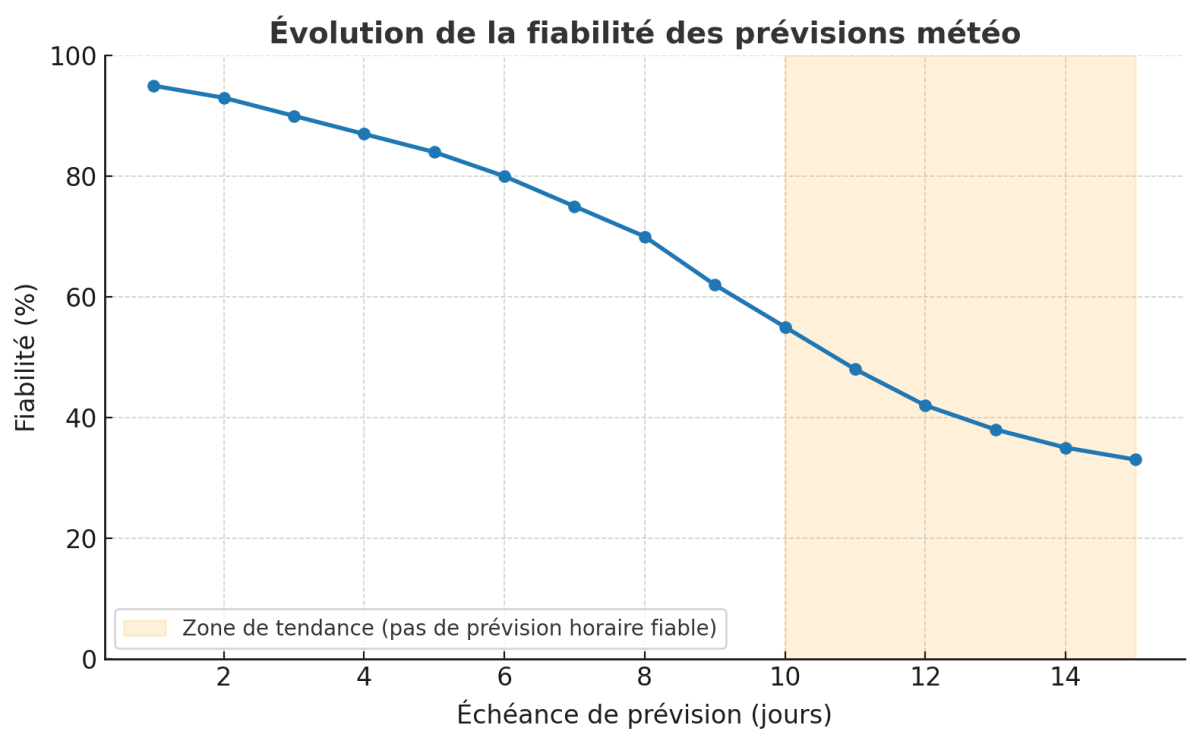

Ainsi :

- À 3-4 jours : fiabilité > 85 %.

- À 7-8 jours : fiabilité ≈ 50 %.

- Au-delà de 10 jours : la prévision « déterministe » (jour/heure précis) n’est plus possible. On ne parle plus que de tendances probabilistes.

En résumé, on peut prévoir la tendance générale à deux semaines, mais pas le détail du ciel heure par heure.

Les limites pour les phénomènes extrêmes

Les événements météorologiques violents sont particulièrement difficiles à anticiper longtemps à l’avance, car ils dépendent de mécanismes locaux très sensibles :

- Orages : souvent détectables seulement 24 à 48 h avant.

- Canicules : signal parfois perceptible 6 à 10 jours avant, mais confirmé seulement 3-4 jours avant.

- Épisodes méditerranéens : trajectoire et intensité confirmées à quelques jours.

Exemple concret : la canicule de juin 2022 en France avait montré un signal chaud à J-8, mais son intensité réelle n’a été confirmée que quatre jours avant.

À quoi servent vraiment les prévisions à 15 jours ?

Elles sont précieuses pour :

- Détecter des tendances climatiques à court terme (vague de chaleur, période fraîche).

- Anticiper des risques (sécheresse prolongée, incendies, pluies excédentaires).

- Planifier à grande échelle (gestion de l’eau, agriculture, production d’énergie).

Elles sont peu utiles pour :

- Décider de la date exacte d’un barbecue.

- Réserver une sortie montagne.

- Choisir un jour précis pour un événement en extérieur.

Pour ces cas, mieux vaut attendre la fenêtre 3-5 jours où la prévision devient nettement plus fiable.