Pourquoi y a-t-il de plus en plus de vent ? Décryptage d’un phénomène météo sous surveillance

Depuis plusieurs années, de nombreux Français rapportent une impression : les rafales semblent plus fréquentes, les tempêtes plus intenses. Cette sensation est-elle corroborée par les données scientifiques ? Quels sont les mécanismes qui expliquent l’évolution du vent en France et en Europe ?

Le vent en France : une intensification observée, mais localisée

Les dernières décennies ont vu le vent occuper une place croissante dans l’actualité météo. En France, les régions littorales de l’Atlantique et de la Manche sont particulièrement concernées : tempêtes hivernales, coups de vent, rafales dépassant régulièrement les 100 km/h sont devenus plus fréquents depuis les années 1990.

Selon Météo-France, la période récente (1990-2020) montre une légère hausse de la fréquence des tempêtes en automne et hiver sur l’ouest du pays. L’hiver 2019-2020, par exemple, a été marqué par une succession de tempêtes (Ciara, Dennis, Jorge) avec des rafales atteignant localement 140 km/h sur les côtes bretonnes. Sur le sud et l’est du pays, l’évolution est plus contrastée : certaines zones voient leur vent moyen stagner, voire diminuer.

Une question se pose alors : cette tendance est-elle généralisée ou localisée ? Les analyses montrent que l’augmentation du vent n’est pas homogène sur tout le territoire. Les stations météo côtières enregistrent les évolutions les plus nettes, tandis que l’intérieur des terres reste moins concerné par cette intensification.

Quels mécanismes expliquent cette évolution du vent ?

Le vent est le résultat de la différence de pression atmosphérique entre deux zones. Plus l’écart de pression est important, plus le vent souffle fort. Plusieurs facteurs influencent ces variations :

- Le réchauffement de l’Arctique modifie le jet-stream, ce courant d’air rapide qui sépare l’air froid du nord et l’air plus chaud du sud.

- L’augmentation de la température des océans favorise la formation de dépressions plus profondes, générant des tempêtes plus puissantes.

- L’urbanisation et la déforestation modifient localement la circulation des vents, notamment en réduisant les obstacles naturels.

Le changement climatique, confirmé par le dernier rapport du GIEC (IPCC), tend à rendre la circulation atmosphérique plus fluctuante. Résultat : des périodes venteuses plus longues ou plus intenses, mais aussi des alternances avec des phases très calmes.

Impacts locaux et nationaux : quels risques pour la France ?

L’augmentation du vent a des conséquences directes : chaque année, des milliers d’hectares de forêts subissent des chablis (arbres déracinés), les réseaux électriques sont fragilisés, les toitures endommagées.

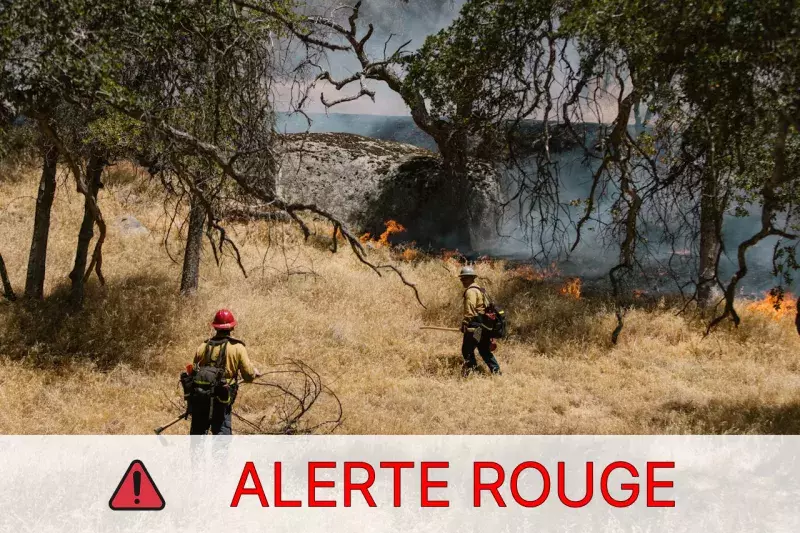

La sécurité civile doit renforcer la vigilance, notamment dans les zones urbanisées proches du littoral. Le secteur agricole est également concerné : le vent accentue l’évapotranspiration, augmente le risque de sécheresse et aggrave la propagation des incendies.

Le changement climatique : une part de responsabilité confirmée

Les climatologues s’accordent sur un point : le dérèglement climatique amplifie certains phénomènes météorologiques, dont les vents violents. En France, la variabilité naturelle reste forte, mais les épisodes extrêmes, plus fréquents, s’inscrivent dans une tendance de fond.

L’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) note que des régions comme la Bretagne, la Normandie ou la Nouvelle-Aquitaine doivent désormais intégrer ce risque dans leurs politiques d’aménagement du territoire.

Les projections des modèles climatiques, issues du programme européen Copernicus, anticipent une intensification possible des tempêtes hivernales à l’horizon 2050, notamment sur le nord-ouest de l’Europe.