Crue, inondation : quelle différence ?

Quand la météo s'emballe et que les cours d'eau débordent, deux termes reviennent systématiquement dans les bulletins : crue et inondation. Souvent confondus, ils désignent pourtant des phénomènes distincts, aux impacts bien différents selon les régions de France.

Crue : un phénomène hydrologique avant tout

La crue se définit comme une augmentation temporaire et significative du débit ou du niveau d’un cours d’eau. Elle peut survenir après des pluies intenses, la fonte des neiges ou, plus rarement, la rupture d’un barrage. Les crues sont mesurées en mètres cubes par seconde (m³/s), à l’aide de stations hydrométriques réparties sur tout le territoire, comme à Paris-Austerlitz sur la Seine ou à Montauban sur le Tarn.

Selon Météo-France, une crue n’entraîne pas systématiquement des inondations : parfois, le lit majeur du fleuve ou de la rivière suffit à contenir l’eau, même lors d’un épisode intense. On parle alors de crue maîtrisée. À l’inverse, certaines crues rapides, dites crues éclairs, peuvent conduire à une montée des eaux brutale, typique du sud-est de la France (Gard, Hérault, Var).

Inondation : quand l’eau sort de son lit

L’inondation commence lorsque les eaux débordent du lit de la rivière ou du fleuve pour envahir les zones habitées, agricoles ou industrielles. Ce phénomène peut être la conséquence d’une crue, mais aussi d’autres causes : orages violents entraînant un ruissellement urbain, saturation des réseaux d’assainissement, submersion marine lors de tempêtes (comme à La Faute-sur-Mer en 2010).

Les inondations sont la première cause de catastrophe naturelle en France, affectant chaque année plus de 17 000 communes. Les dégâts varient : routes coupées, habitations endommagées, pertes agricoles et, parfois, victimes humaines. À Paris, la grande crue de 1910 a illustré ce phénomène, avec un niveau de la Seine à 8,62 mètres et des quartiers entiers sous l’eau.

Deux phénomènes liés mais aux conséquences distinctes

Crue et inondation sont donc liés, mais il ne faut pas les confondre :

| Crue | Inondation |

|---|---|

| Élévation du niveau d’eau dans un cours d’eau | Débordement de l’eau hors du lit naturel |

| Phénomène mesuré par les stations hydrométriques | Phénomène visible sur le terrain, impactant les biens et les personnes |

| Peut être sans conséquence si le lit majeur suffit | Génère des dégâts matériels et parfois humains |

La vigilance météo distingue d’ailleurs ces deux notions : on peut être en vigilance crue sans inondation immédiate, mais une vigilance inondation implique toujours un risque concret pour les populations.

Quel lien avec le changement climatique ?

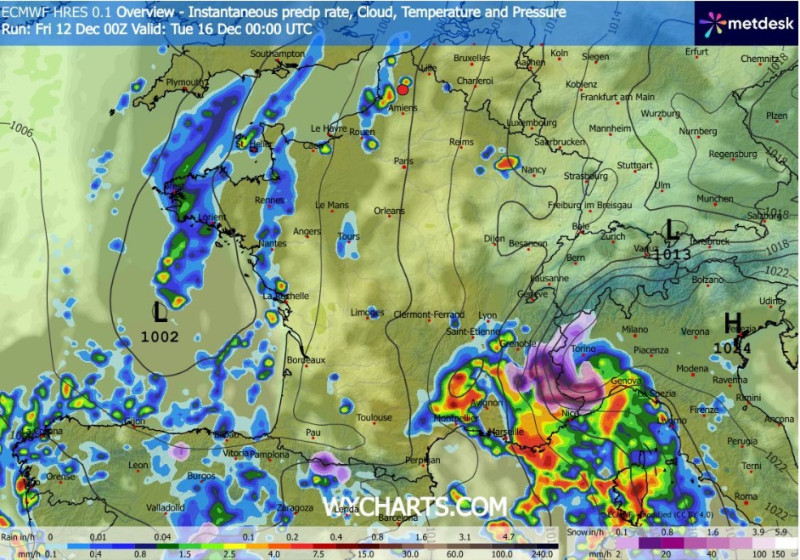

Depuis trente ans, les épisodes de crues et d’inondations se multiplient en France, en particulier dans le Sud-Ouest et le bassin méditerranéen. Selon le rapport du GIEC et les données de Copernicus, le réchauffement climatique amplifie l’intensité des précipitations extrêmes et augmente la fréquence des crues soudaines.

On observe également une urbanisation accrue des zones inondables, rendant les conséquences des inondations plus lourdes : le sol imperméabilisé absorbe moins d’eau, accentuant le ruissellement. Les scientifiques insistent sur la nécessité d’anticiper ces risques, notamment à travers la cartographie des zones à risque et l’amélioration des systèmes d’alerte précoce.