Épisode cévenol : comprendre ce phénomène météo extrême du Sud-Est

Chaque année, le Sud-Est de la France est frappé par des pluies d’une intensité rarement observée ailleurs : il peut tomber l’équivalent de trois à quatre mois de précipitations en seulement 24 heures. Ce phénomène baptisé « épisode cévenol » menace régulièrement la sécurité et le quotidien des habitants. Décryptage.

Qu’est-ce qu’un épisode cévenol ?

Si vous écoutez ou suivez la météo ne serait-ce qu'un tant soit peu, vous avez sans doute déjà entendu le mot "cévenol", sans trop savoir de quoi il s'agit. Cela fait partie de ces termes un peu nébuleux employés par les présentateurs météo, rarement expliqués.

Un épisode cévenol, c’est bien plus qu’une simple averse : c’est un phénomène météo redouté, capable de bouleverser la vie d’une région en quelques heures. On parle d’épisode cévenol lorsqu’on observe des pluies diluviennes, concentrées sur une courte période et une zone géographique restreinte.

Ces épisodes frappent principalement les contreforts sud du Massif central : Cévennes (d'où le terme "cévenol", si vous suivez bien), Gard, Hérault, Lozère, et parfois l’Ardèche. Une telle situation se distingue par des précipitations intenses et continues, souvent responsables de crues éclairs et d’inondations soudaines.

Un mécanisme météo bien particulier

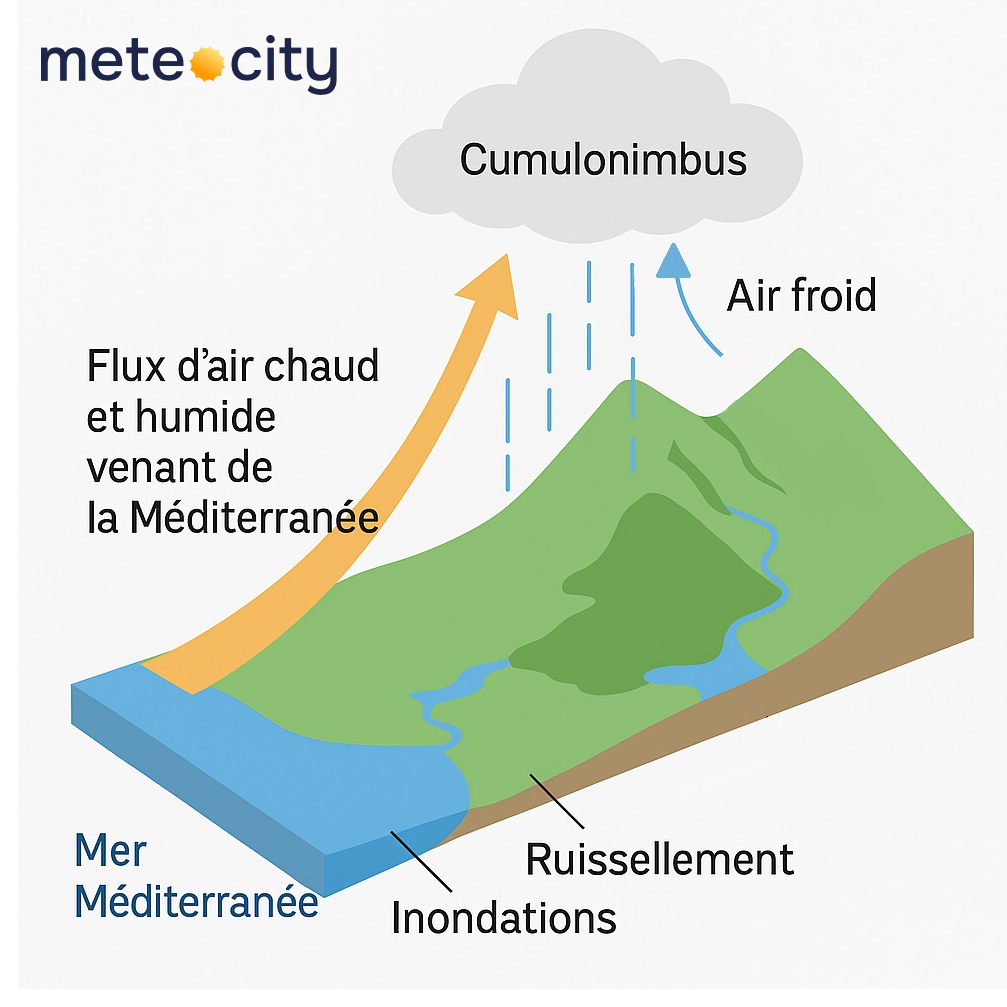

Lorsqu’une masse d’air chaud et gorgée d’humidité remonte de la Méditerranée, elle vient buter contre les reliefs des Cévennes. On assiste alors à une élévation brutale de l’air, ce qui provoque la condensation de la vapeur d’eau et la formation de nuages très denses. Ceux-ci déversent alors des trombes d’eau sur les versants sud du Massif central. Ce mécanisme est souvent amplifié par un courant d’altitude instable, rendant l’événement encore plus redoutable.

Pourquoi les épisodes cévenols sont-ils si violents ?

L’intensité exceptionnelle des épisodes cévenols résulte de la combinaison de plusieurs facteurs :

- Un apport d’humidité massif via la Méditerranée, surtout en automne quand la mer est encore chaude (21 à 25 °C).

- Un relief abrupt qui favorise l’ascension rapide de l’air.

- Des systèmes orageux stationnaires qui déversent de l’eau sur la même zone durant plusieurs heures.

Par exemple, lors de l’épisode du 19 septembre 2020 à Anduze (Gard), il est tombé 468 mm de pluie en 24 heures, soit l’équivalent de 4 mois de précipitations. Les records peuvent dépasser 600 mm sur la durée totale de l’événement.

Zones concernées et risques associés

Les épisodes cévenols touchent principalement :

- Le Gard

- L’Hérault

- La Lozère

- L’Ardèche

- Ponctuellement le Vaucluse, la Drôme et l’Aude

On le constate : l’extrême rapidité des crues peut surprendre. Les torrents et rivières (Gardons, Vidourle, Hérault) peuvent sortir de leur lit en moins d’une heure, entraînant des dégâts considérables.

Bilan humain et matériel

Au fil des décennies, plusieurs épisodes ont entraîné des pertes humaines et des dégâts majeurs. L’épisode du 8-9 septembre 2002 reste l’un des plus marquants avec 24 morts et plus d’un milliard d’euros de dégâts entre le Gard et l’Hérault.